2018年09月02日(日)

豊かな自然 未来へつなぐ

ごみや外来種 問題意識高く

隊員の児童生徒 活動報告シンポ

やんばると奄美での野外活動を通し、小中学生が自然について学ぶ「沖縄こども環境調査隊」(主催・沖縄タイムス社、共催・沖縄美ら島財団)のシンポジウムが1日、那覇市のタイムスホールであった。

(写図説明)シンポジウム「地球の声を伝えよう」を終え、笑顔で記念写真に納まる沖縄こども環境調査隊メンバー=1日、那覇市・タイムスホール

隊員たちは、ごみや外来種など共通する課題を報告。未来に自然を伝えるために「他者の命を尊重し、できることを積み重ねていく」と宣言した。

ノネコやマングースなどの外来種について取り上げた高良克明君(12)=小禄小6年=は「元は人間がペットや駆除の役割を期待して持ち込んだもの。生き物を扱う時は十分に調べて、命を大事にしないといけないと思った」と振り返った。

港川小6年の稲福陽羽さん(11)は、海の漂着ごみに触れ「ごみを捨てないだけでなく、ごみになるものをできるだけ使わないようにしたい」と力強く語った。

基調講演では沖縄大学の盛口満教授が登壇。「失われてしまった自然は戻らない。残っている自然をどう守っていくか、固有性や多様性を知ることから始めよう」と呼び掛けた。

シンポジウムでは、共に活動した奄美こども環境調査隊隊員も報告した。

シンポジウム

プログラム

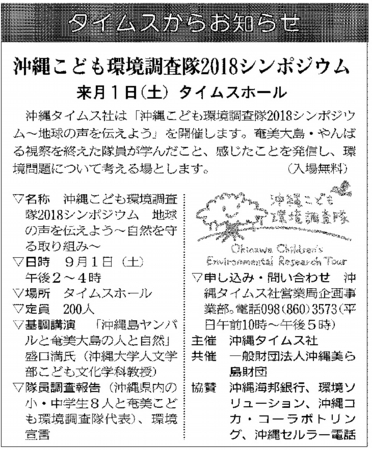

[タイムスからお知らせ]

沖縄こども環境調査隊2018シンポジウム

来月1日(土)タイムスホール

沖縄タイムス社は「沖縄こども環境調査隊2018シンポジウム~地球の声を伝えよう」を開催します。奄美大島・やんばる視察を終えた隊員が学んだこと、感じたことを発信し、環境問題について考える場とします。(入場無料)

▽名称 沖縄こども環境調査隊2018シンポジウム

地球の声を伝えよう~自然を守る取り組み~

▽日時 9月1日(土) 午後2~4時

▽場所 タイムスホール

▽定員 200人

▽基調講演 「沖縄島ヤンバルと奄美大島の人と自然」

盛口満氏(沖縄大学人文学部こども文化学科教授)

▽隊員調査報告

(沖縄県内の小・中学生8人と

奄美こども環境調査隊代表)、環境宣言

▽申し込み・問い合わせ 沖縄タイムス社営業局企画事業部。

電話098(860)3573(平日午前10時~午後5時)

主催 沖縄タイムス社

共催 一般財団法人沖縄美ら島財団

協賛 沖縄海邦銀行、環境ソリューション

沖縄コカ・コーラボトリング、沖縄セルラー電話

2018年8月3日(金)

海のプラごみ どう減らす

やんばるの浜辺 隊員調査

【北部で渡慶次佐和】沖縄こども環境調査隊2018(主催・沖縄タイムス社、共催・沖縄美ら島財団)と奄美こども環境調査隊の小中学生の隊員14人は2日、国頭村奥と名護市瀬嵩の浜辺を調査した。

瀬嵩では、貝類についてだけでなく、砂からマイクロプラスチックを見つけ、海を取り巻く環境の課題について考えた。(19日付ワラビーで詳報)

隊員たちは瀬嵩の私設資料室「貝と言葉のミュージアム」を訪ね、沖縄の浜辺では、開発などで貝類が絶滅の危機にあったり、個体数が減少したりしている状況を学んだ。瀬嵩の浜では採取した砂に含まれる5ミリ以下のマイクロプラスチックを観察した。

隊員たちはどうすればごみを減らせるのかを議論した。琉球大学付属小6年の黒田森海君(11)は「できるだけプラスチックのごみを出さないことが大事。使うものは再利用できるものにする」と提案した。

国頭村奥では明治以降築かれた「イノシシ垣」を見学し、野生生物と共存した先人の暮らしに触れた。

2018年8月2日(木)

与那覇岳歩き生物観察

隊員、やんばる調査開始

(写図説明)与那覇岳の登山道を歩き、やんばるの生物について学ぶ子どもたち=1日、国頭村

(写図説明)与那覇岳の登山道を歩き、やんばるの生物について学ぶ子どもたち=1日、国頭村

【国頭村で渡慶次佐和】県内の子どもたちが自然や環境について学ぶ「沖縄こども環境調査隊2018」(主催・沖縄タイムス社、共催・沖縄美ら島財団)のやんばる調査が1日、始まった。

県内から選ばれた隊員と「奄美こども環境調査隊」の隊員14人が7月24~27日の奄美に続き、国頭村の与那覇岳を調査。登山道を歩いて野生生物を観察し、外来種の影響などについて理解を深めた。

県内から選ばれた隊員と「奄美こども環境調査隊」の隊員14人が7月24~27日の奄美に続き、国頭村の与那覇岳を調査。登山道を歩いて野生生物を観察し、外来種の影響などについて理解を深めた。

隊員たちは、ガイドの平良太さん(59)の案内で、与那覇岳の登山道を約1時間かけ散策。野鳥のホントウアカヒゲや、リュウキュウアオヘビなどの固有種をはじめ、イタジイやリュウキュウルリノキなど、やんばるの貴重な自然に触れた。

小禄小6年の高良克明君(12)は「実物のアカヒゲを初めて見た。オレンジ色でとってもきれいだった」とうれしそうに話した。一行は3日まで沖縄本島北部を中心に野外活動する。

小禄小6年の高良克明君(12)は「実物のアカヒゲを初めて見た。オレンジ色でとってもきれいだった」とうれしそうに話した。一行は3日まで沖縄本島北部を中心に野外活動する。

2018年7月27日(金)

原生林をカヌーで冒険

奄美の生物保護も学ぶ

(写図説明)マングローブ原生林をカヌーに乗り観察する隊員=26日、鹿児島県奄美市住用町

(写図説明)マングローブ原生林をカヌーに乗り観察する隊員=26日、鹿児島県奄美市住用町

【奄美市で宮里美紀】沖縄こども環境調査隊2018(主催・沖縄タイムス社、共催・沖縄美ら島財団)は3日目の26日、奄美大島を訪れている隊員ら約20人が引き続き外来種問題への理解を深め、役勝川で野生のリュウキュウアユやマングローブ原生林を観察した。

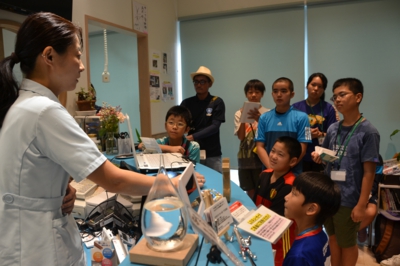

奄美市内で固有種を襲うノネコ対策について講義を聞いた後、「ゆいの島どうぶつ病院」を訪ね、車にひかれたアマミノクロウサギなど野生生物の保護について学んだ。隊員は「マングースなど外来種が運ばれてきたらどうするの」など、これまでに得た知識を生かして質問した。

奄美市内で固有種を襲うノネコ対策について講義を聞いた後、「ゆいの島どうぶつ病院」を訪ね、車にひかれたアマミノクロウサギなど野生生物の保護について学んだ。隊員は「マングースなど外来種が運ばれてきたらどうするの」など、これまでに得た知識を生かして質問した。

役勝川では、リュウキュウアユやテナガエビなど普段見られない生物を観察した。マングローブ原生林をカヌーで移動し、奄美の自然を満喫。

ファミリーイングリッシュスクール5年の親泊愛都(まなと)君(10)は「マングローブは葉の形や枝の伸び方がいつも見てる木と違って面白かった。さらに興味が持てた」と笑顔で話した。

2018年7月26日(木)

外来種の恐ろしさ学ぶ

奄美調べ駆除体験

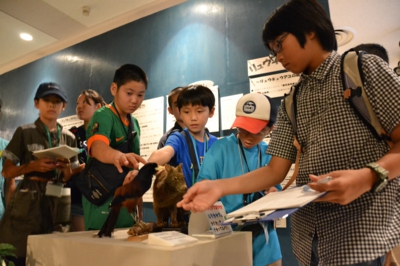

【奄美市で宮里美紀】「沖縄こども環境調査隊2018」(主催・沖縄タイムス社、共催・沖縄美ら島財団)は2日目の25日、隊員らが奄美大島の森で独自の進化を遂げた貴重な生物を探し、在来種を脅かす外来種駆除を体験した=写真。

同日午前中は同島宇検村の湯湾岳を探索。24日夜の観察会で遭遇できなかった天然記念物アマミノクロウサギのふんを見て隊員らは「ここにいたのに会えなかったんだ」と悔しがっていた。

同日午前中は同島宇検村の湯湾岳を探索。24日夜の観察会で遭遇できなかった天然記念物アマミノクロウサギのふんを見て隊員らは「ここにいたのに会えなかったんだ」と悔しがっていた。

午後は大浜海岸で、強い繁殖力で在来種の生育を妨げる外来種「アメリカハマグルマ」を根っこから引き抜いた。小禄小6年の高良克明君は「地道な作業だった。でも駆除したからこれからきれいに在来種が育つと思う」と満足げ。

その後、奄美海洋展示館でウミガメに餌をやったり、大浜海岸に戻ってウミガメの産卵跡を見学したりした。

その後、奄美海洋展示館でウミガメに餌をやったり、大浜海岸に戻ってウミガメの産卵跡を見学したりした。

美東中1年の島袋優真さんは午前中の外来種の講義を振り返り、「アマミイシカワガエルもマングースに捕食されると知り、心配。3日目も身近で何ができるか考えていきたい」と意気込んだ。

2018年7月25日(水)

奄美の自然に興味津々

こども環境調査隊 県内から8人

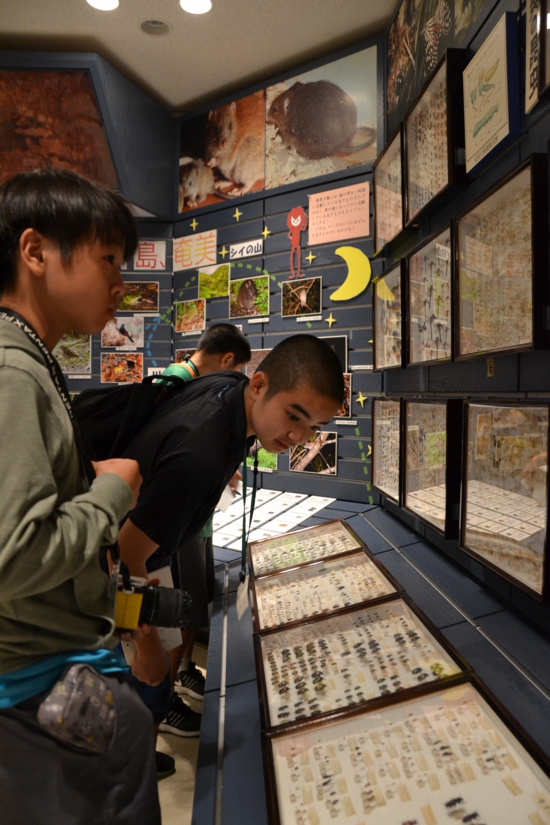

(写図説明)奄美大島に生息するカブトムシの標本に見入る隊員たち=24日、鹿児島県奄美市・奄美博物館

(写図説明)奄美大島に生息するカブトムシの標本に見入る隊員たち=24日、鹿児島県奄美市・奄美博物館

【奄美市で宮里美紀】県内の小中学生が自然環境について学ぶ「沖縄こども環境調査隊2018」(主催・沖縄タイムス社、共催・沖縄美ら島財団)の隊員8人が24日、鹿児島県の奄美大島入りした。奄美での調査は27日まで。

一行は、奄美市の調査隊員6人と合流。奄美博物館では、鹿児島大学国際島嶼(とうしょ)教育センターの研究員、鈴木真理子さん(36)から国の特別天然記念物アマミノクロウサギの生態や、外来種による捕食被害について学んだ。子どもたちは「ウサギは埋めて隠した巣穴をどうやって見つけるの?」「平均寿命は?」など積極的に質問していた。

一行は、奄美市の調査隊員6人と合流。奄美博物館では、鹿児島大学国際島嶼(とうしょ)教育センターの研究員、鈴木真理子さん(36)から国の特別天然記念物アマミノクロウサギの生態や、外来種による捕食被害について学んだ。子どもたちは「ウサギは埋めて隠した巣穴をどうやって見つけるの?」「平均寿命は?」など積極的に質問していた。

本部小6年の長濱心乃(みの)さん(11)は「奄美大島と徳之島にしかいないって特別な感じ」と笑顔。港川小6年の稲福陽羽(あきは)さん(11)は「外来種に食べられてかわいそう」と悲しんだ。あげな中3年の銘苅えこさん(14)はクロウサギが農作物を食べる食害について「どうしたら農家もクロウサギも良い方に解決できるかな」と考えていた。

2018年7月10日(火)

島の植物 親子で学ぶ

こども環境調査隊 特徴を観察

(写図説明)阿部篤志室長(右)の説明に真剣に聞き入る沖縄こども環境調査隊の隊員たち=8日、本部町

(写図説明)阿部篤志室長(右)の説明に真剣に聞き入る沖縄こども環境調査隊の隊員たち=8日、本部町

県内の小中学生が環境について学ぶ「沖縄こども環境調査隊2018」(主催・沖縄タイムス社、共催・沖縄美ら島財団)の親子学習会が8日、本部町の沖縄美ら島財団総合研究センターであった。調査隊員7人と家族の計25人が参加し沖縄の自然について学んだ。

同財団植物研究室の阿部篤志室長が「奇跡の島! 沖縄・やんばるの森」と題し講演。オキナワセッコクやヤブミョウガランなどの固有種を紹介し、暖かく湿った気候や琉球列島が形成された経緯などが、他種多様な植物が生育する環境をつくっていると説明した。

阿部さんは、これから自然環境について調査する隊員に「五感を研ぎ澄ませて記録することが大事」とアドバイスした。

参加者は海洋博公園熱帯ドリームセンターの植物展も訪れ、座学で学んだ知識を生かして植物の特徴を観察した。

隊員の高良克明君(12)=小禄小6年=は「やんばるといえばヤンバルクイナなどの動物に注目しがちだったけど、植物も絶滅危惧種がたくさんあると知った。植物にも目を向けて調査したい」と抱負を語った

2018年6月25日(月)

沖縄こども環境調査隊

調査隊8人認証 学ぶ決意新たに

沖縄こども環境調査隊2018(主催・沖縄タイムス社、共催・沖縄美ら島財団)の認証式と研修会が24日、那覇市の沖縄タイムス社であり、隊員に選ばれた小中学生8人に認定証が手渡された=写真。

隊員は7月下旬に奄美大島で、8月上旬に本島北部で自然環境や希少生物について学び、9月1日のシンポジウムで成果を発表する。

隊員はこの日が初顔合わせ。取材方法の研修を受けたり、昨年の隊員から持ち物や注意点など具体的な活動内容を聞いたりした。

銘苅えこさん(14)=あげな中3年=は「自分から積極的に話を聞いて、全てを学ぶつもりで挑戦したい」と決意を新たにした。

HOME

HOME 2011

2011